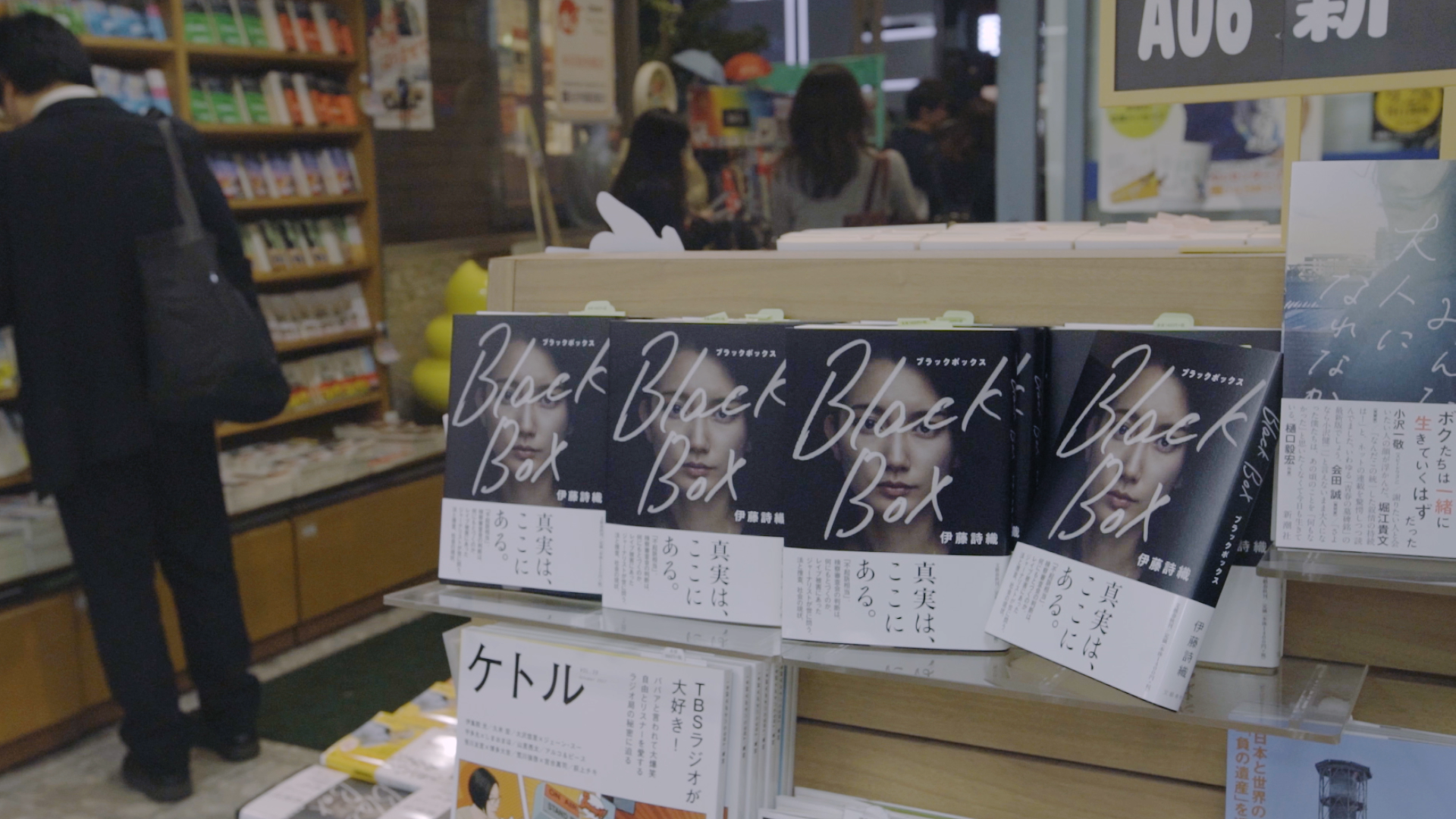

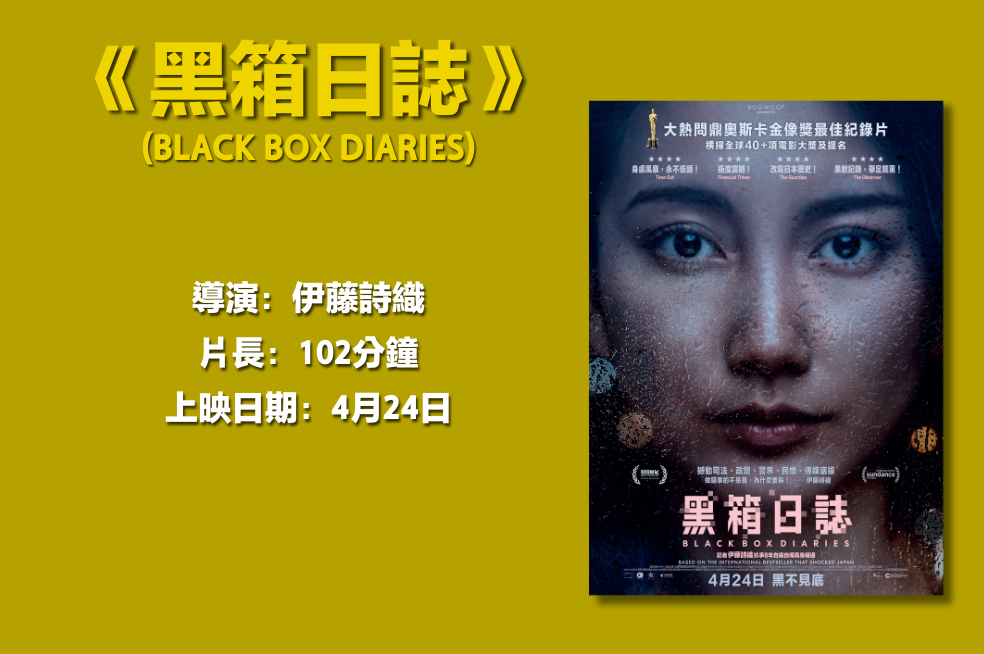

伊藤詩織(Itō Shiori),被歐美認定是日本#metoo運動先驅,她以受害者的身份公開可怕經歷,以記者的專業揭露自己身為性侵受害者所面對的困局,拍成紀錄片《黑箱日誌》,入圍今屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片。

《黑箱日誌》在去年的「香港國際電影節」作亞洲首映,並獲得「香港國際電影節觀眾票選大獎」季軍,至今已獲全球逾四十項電影大獎及提名,本月在香港正式上映。

文:Ida

圖: Hanna Aqvilin、Ida、Edko Films

「強暴會殺害一個人的靈魂。」——伊藤詩織

《黑箱日誌》開場畫面是花瓣(應該是櫻花瓣)在水中漂浮,隨即以影像鋪陳事件始沒。

2015年,伊藤詩織遭TBS高層山口敬之迷姦。她報警追究不果。2017年,伊藤舉行記者會實名指控山口敬之,事件隨即獲海外媒體關注,日本本地媒體卻反應冷淡。社會關注不如她預期,她更被網民攻擊。

她漫長的抗爭之路從此走進大眾視線。

挑戰日本的巨人哥利亞?

山口敬之,不單是TBS高層、極具影響力的傳媒人,更有安倍晉三「御用記者」的稱號。伊藤詩織,當時只是一位傳媒新人,站出來追究山口敬之,變相是挑戰他代表的社會積習,以及他背後的龐大勢力。

出於自我保護的本能,她偷錄和檢察官、警方會面的對話,讓觀眾知道山口敬之的拘捕令發出了,最後竟被政府高層阻止拘捕等等荒誕事實。《黑箱日誌》是她首部紀錄片作品,記錄她在2015至2023這八年間為自身為公義的抗爭。作品入圍今屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片,這部影片不只因主題引來全球關注,伊藤既是受害者又是報導者的身份,亦令觀眾對這部紀綠片另眼相看。

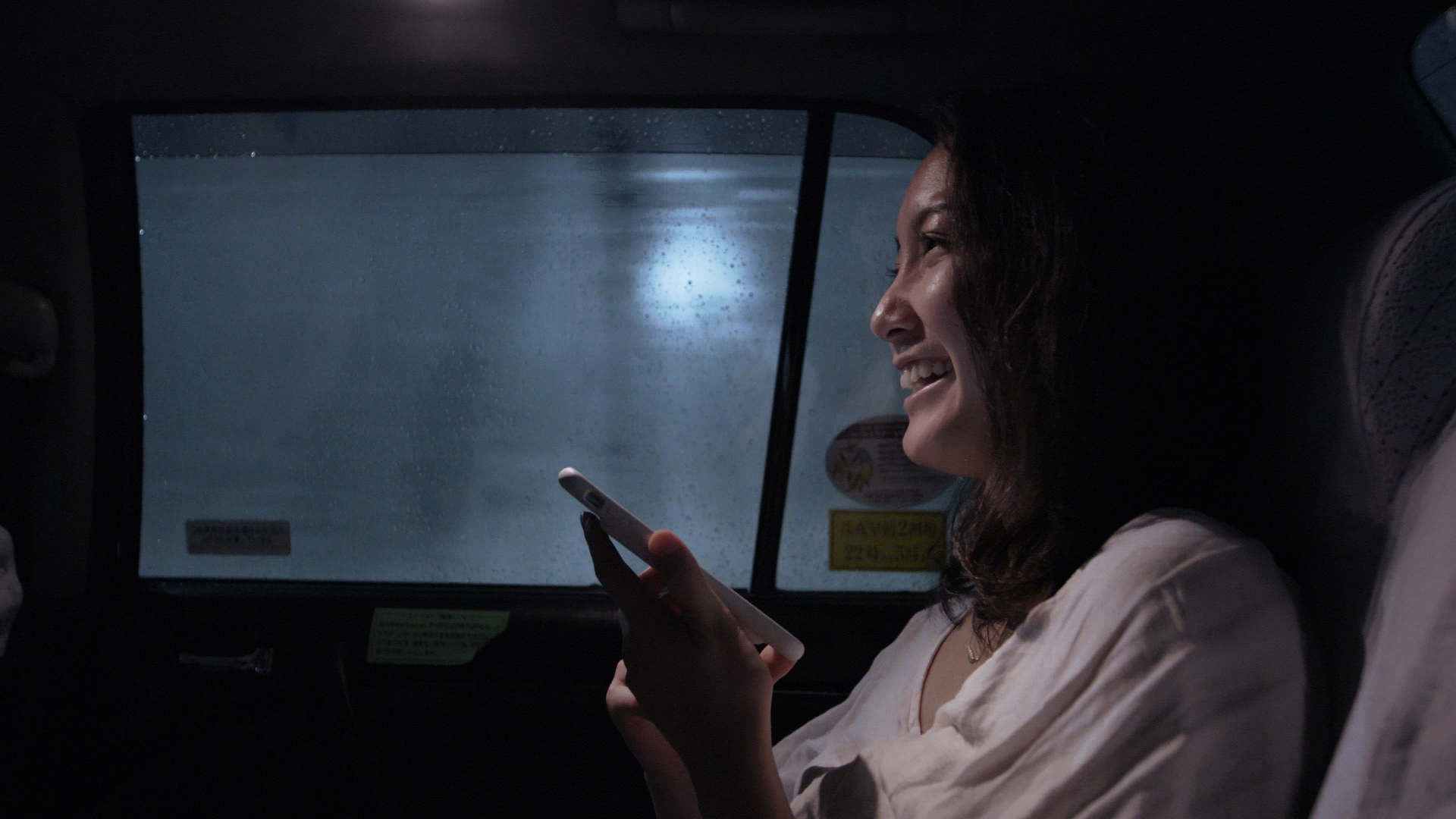

2024年1月《黑箱日誌》在美國Sundance電影節世界首映,同年4月在香港國際電影節亞洲首映,伊藤詩織應邀來港出席影後談。她在影後談和香港觀眾分享拍攝初衷:她知道不是每一位倖存者都有力量出來講述自己的遭遇,有些人需要他人代勞。不過同時她也想告訴各位性暴力倖存者,其實大家也可以做得到的。

面對面,與香港觀眾的分享

她在席間又談到,過程是困難的,但在影片完成的一刻,她終於感覺到自己有能力好起來。觀眾在影片中看著她應對事件發展之餘,還會見到她和同伴小睡片刻的片段。她表示,實情確是如此,當她撐不下去的時候,她就會立時「關機」入睡。她明白性侵倖存者各有不同的方式保護自己,亦明白公開自己的經歷會讓她置於巨大壓力之下,但她相信:「There’s so many surviving way, but I do believe telling your own story is also giving back your power of your voice.」

筆者也是亞洲首映的觀眾。現場所見,伊藤詩織給人的感覺,和新聞片拍攝那些倖存者完全不同。她站在觀眾面前,大方自信,有問必答,說到觸動處似有淚光,但還是誠懇地把要說的話說完。散場後,她繼續在場外和觀眾交流,觀眾對她是極度支持。我有機會和她談了一會,使我更明白為何紀錄片會出現那些看似說笑的輕鬆畫面,例如她將Green Box和沉重的Black Box相比,或鏡頭不時捕捉樹獺毛公仔,以及她手舞足蹈唱《I will Survive》,她的個性就是有這種幽默的元素,如果不幸的事件沒有發生,她可能會一直以更樂觀的心態從事新聞工作。

性暴力,社會病態的冰山一角

影片尾段再次出現隧道這個貫串全片的明顯意象,象徵在黑暗中追尋公義,還有一個較低調地貫串全片的意象是櫻花,原來事發正是櫻花盛開的季節,導致她有好幾年都不敢看櫻花。

正如伊藤多次公開表示,官司結束、影片公映,一切還沒有結束,她的創傷仍在,日本社會關於性犯罪的法例只有輕微改動。近來熱播的英劇《混沌少年時》,同樣叩問性別角色定型、欺凌文化、性暴力,只是在不同社會層面不同時空以不同的面貌呈現。性別扣連階級、社會制度觸發的罪行千絲萬縷,豈止是伊藤詩織揭開的性暴力黑箱,以至席捲全球的「#metoo運動」?有心人仍需努力。

詳情及訂票:https://bit.ly/42deKBZ