人人都識講,想世界大同,傷健共融。然而多少時候,我們一廂情願地假設,邊緣小眾若能過大眾的「正常」生活,那就是他們的happy ending?由黃修平執導、關於聾人的電影《看我今天怎麽說》,難得有這方面的思考——戲中有人工耳蝸的宣傳說,希望隨著科技發展,世上再沒聾人,游學修飾演的全聾人士大感冒犯,超嬲打手語表示:「我以自己是聾人為榮!」

游學修的角色安於只用手語生活,演聽障人士的鍾雪瑩則講口語、用人工耳蝸、盡力融入健聽社會。沒誰對誰錯,從戲中不同聾人的生活面貌,會看到人要有身份認同,能選擇自己的生活方式,才真正快樂;當社會懂得尊重別人的選擇,才真正共融吧。

文:凌梓鎏

圖:電影劇照

⚠️注意:以下內容含有劇透

而你不知道的聾人文化

黃修平拍過《哪一天我們會飛》和《狂舞派》系列,新作《看我今天怎麽說》去年讓鍾雪瑩封了台灣金馬獎影后,當時電影還未上映,香港影圈的反應,像收到一個為本地爭光的震撼彈。早前香港電影金像獎公布入圍名單,此片亦獲最佳男、女主角等七項提名。

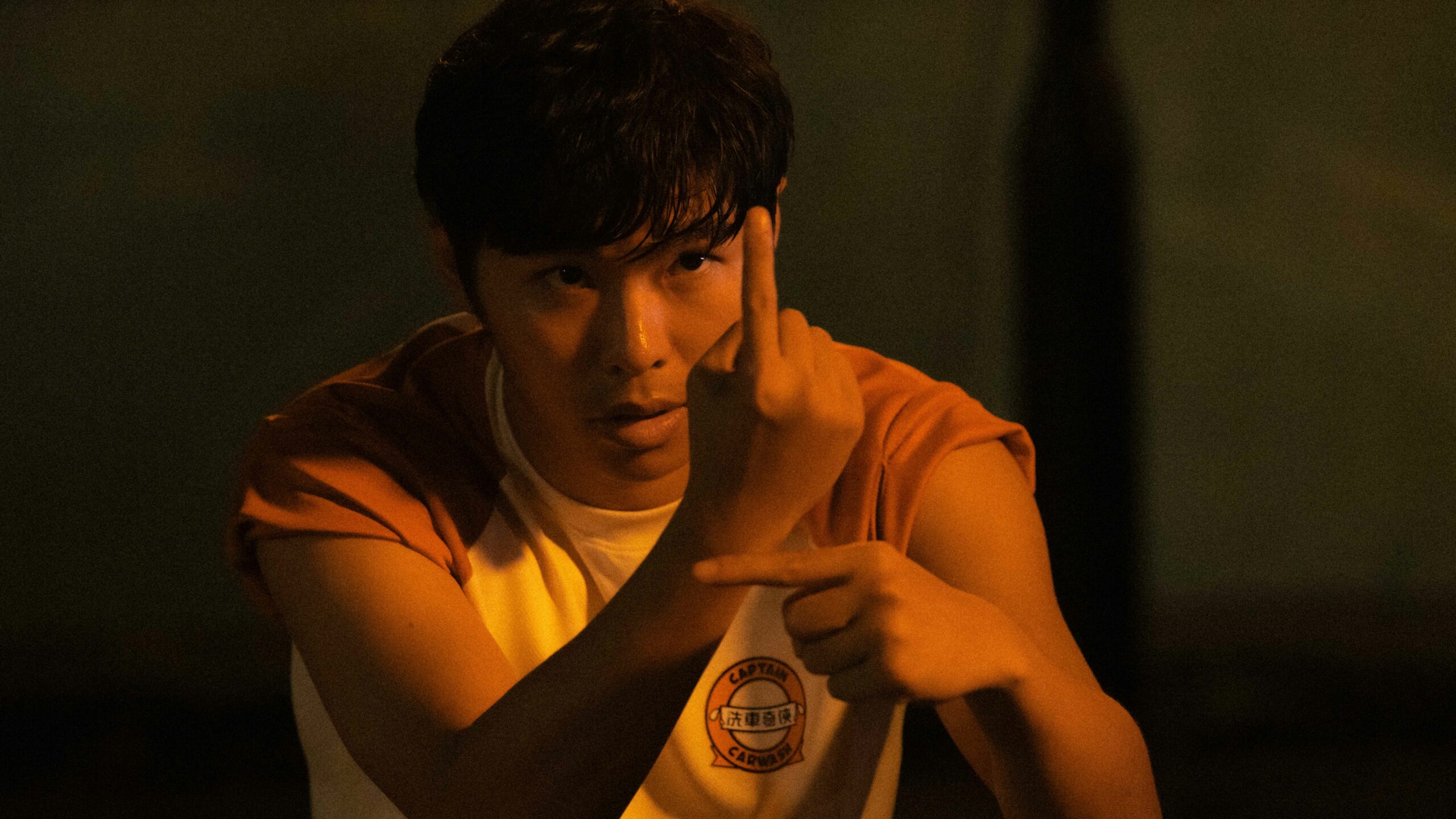

戲中游學修視手語為母語,從沒自卑,反而憤世倔強,學潛水夢想做教練。吳祉昊(素人聽障演員)飾演游學修的聽障老友,兩人從小到大用手語溝通,他兒時植入人工耳蝸後,亦懂流利口語。鍾雪瑩一角也用人工耳蝸,但只講口語不懂手語。全片透過這兩男一女的相識和交往,呈現聾人如何自處、如何生活的光譜其實很闊,有人互助扶持,亦有價值觀對立的,會互相排擠。這些聾人文化與他們的身份認同,一般大眾都未必知道。

守護手語的游學修,與只懂口語、身為人工耳蝸宣傳大使的鍾雪瑩,初相識時便因誤會而有衝突暗湧。不過有吳祉昊做中間人調解,「三人行」愈來愈friend,還隱隱醞釀微妙三角戀。鍾雪瑩後來開始定期跟游學修「上堂」學手語,既情愫漸生,也令她發現手語之美,是從心而發的語言。《看我今天怎麽說》是平易近人的電影,它講聾人文化,但沒探討弱勢社群的「鏗鏘集」味道,也不煽情,反而輕微滲透黃修平前作《哪一天我們會飛》、《狂舞派》那種純真和青春氣息,幸不算過火老土。譬如戲中有一幕,講熱愛潛水的游學修被問到,如果讓他變健聽,他最想聽見什麼?他的答案大意是,自己不需要聽力,現在用心已能與人溝通,而最想聽懂的,是海裡魚群在說什麼。

尋找自我 選擇以自己為榮

較少人提到,有兩位小演員,演游學修和吳祉昊角色的童年版,表現很值得一讚,也帶來笑位。電影以2005年的時空揭幕,回看游學修和吳祉昊兒時的相處,前者曳得來招積,後者乖得來有義氣。兩個男孩老友鬼鬼的場口都在打手語,觀眾只靜靜讀字幕,依然會笑出聲。例如學校禁打手語,游學修的無聲抗議是手舞足蹈,用手語對著看不懂的老師表示:「我以後會狂打手語!」電影也以字幕提供資料,指「從前全球大部分的聾人學校均採取『口語政策』教學,認為這樣有助聾人融入社會」,讓觀眾有所反思。

關於手語、口語和人工耳蝸,如何並用或取捨的思考,最見於鍾雪瑩的角色,也反映了不同溝通方式,對聾人的重要性和挑戰。《看我今天怎麽說》沒批判任何聾人選擇,而是帶出能自主作出選擇,找到自己的身份認同後,會有很大的力量和價值。戲裡的鍾雪瑩是個乖乖女,自小聽阿媽的話,艱辛地學口語。她讀書叻,連人工耳蝸宣傳大使都當上了,表面風光,但當她大學畢業初出茅廬,職場現實還是告訴她,原來要做「正常人」,是她努力一生也不可能100%達成的事。所謂「正常」是什麼?「偽裝」那種「正常」又有沒有意思?自從她認識游學修,才開了竅,開始尋找自我。撇開是否聽障人士,要搞清「我是誰」,本來就是生而為人的課題,某程度,也是《看我今天怎麽說》的一種餘韻共鳴。問心,游學修一角的自信自在,選擇以自己為榮,有多少人做到?

電影主題曲《What If》由陳蕾主唱、鍾雪瑩填詞,提名今屆金像獎最佳原創電影歌曲。

《看我今天怎麽說》

導演:黃修平

片長:132分鐘

上映日期:2月20日