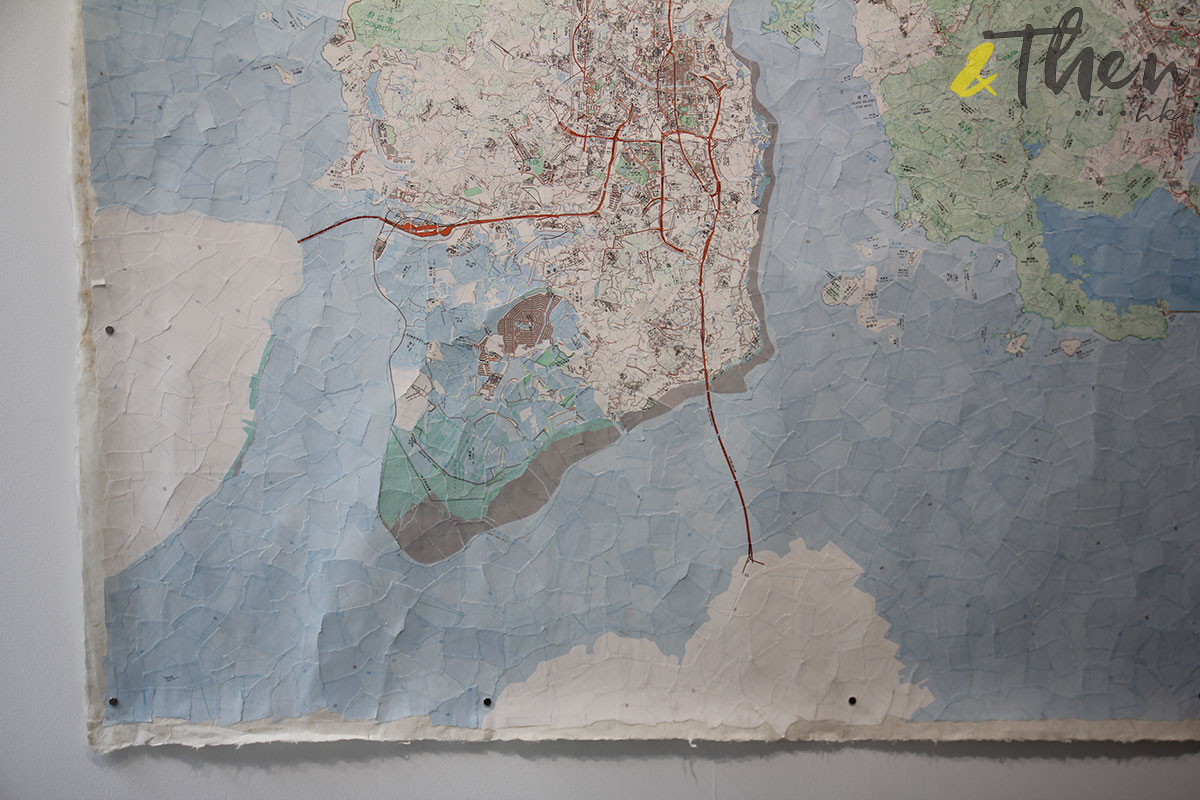

去藝術家梁洛熙的最新個展《一個人的烏托島》 ,入口處約兩米高的大型地圖作品,會先吸引你駐足。那是阿熙將地政署出版的香港地圖撕碎、重組、再拼貼而成的〈烏托島地圖〉,地理上香港面目全非,細看仍有齊本地18區。

作品靈感與移民潮有關,早年他有位住馬鞍山的朋友,移民英國北部冷門地區:「他說喜歡該處像馬鞍山。那觸動了我,令我想用作品呈現一個大家熟悉而又陌生的香港。」不願留在家的人,卻搬去像家的地方,啟發阿熙創作〈烏托島地圖〉及相關畫作:「所謂烏托島,就是一個美好城市的想像吧。」這些年離開和留下的人各懷心事,如My Little Airport〈美麗新香港〉所唱:「這香港已不是我的地頭/就當我在外地旅遊」。

文、圖:凌梓鎏

重新打開生活想像

90後的阿熙讀室內設計出身,後來在中大再修畢藝術文學系碩士。他做全職藝術家已好幾年,創作主題離不開港人港事,呈現方式總別出心裁。如他最早期的作品曾用200多塊樹葉,拼貼啟德機場年代的九龍城街景,又試過用8,000多個兩毫子硬幣,拼砌皇后碼頭的面貌。「我喜歡用不同媒介創作,因每種媒介都有它獨特的語言。」地圖是今次展覽的重要媒介,阿熙說做了〈烏托島地圖〉,才發展出一系列鉛筆畫。他還將地圖的圖案,移印到部分畫作中。

「我覺得地圖本身有種話語權,它定義了何謂邊界。當我將地圖重組,大家便可以有新的想像。譬如我有朋友看〈烏托島地圖〉,很自然想起他平日住粉嶺,去灣仔上班的路很遠,但地圖上兩地變成僅一岸之隔,令他有不同的生活想像。也有人問,為何地圖中心是荃灣?」將購自地政署的香港地圖進行大撕裂後,阿熙重組起來,既有想像,也有情意結。「我外公外婆、祖父祖母都住荃灣,我曾常常探望他們,因荃灣像是我第二個家,所以把它放在地圖中央,由此開始拼貼整張地圖。」

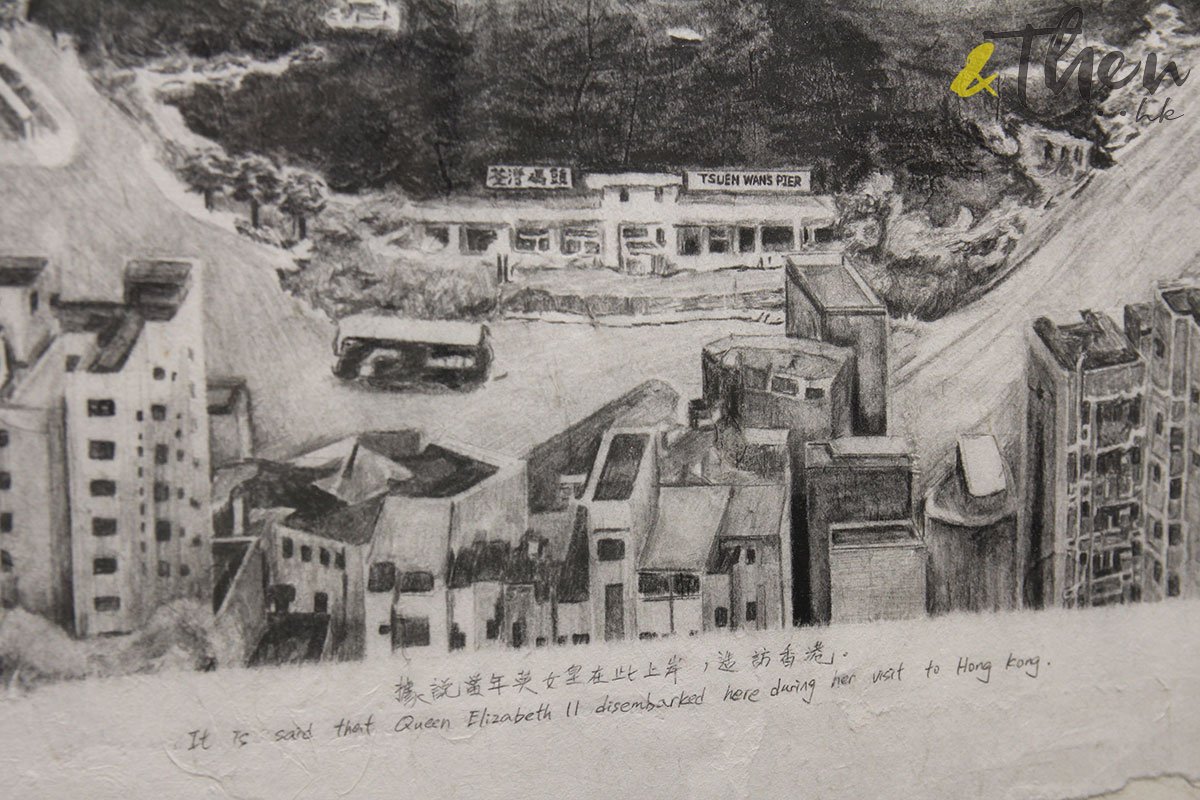

要拼貼巨型地圖,相當大工程。地理大挪移後,阿熙還盡量將支離破碎的紅色公路線重新接駁,幻想道路是可以行車的。「〈烏托島地圖〉約花了三個月完成,我每天full-time地做,像成為一個城市規劃者,幾好玩。」難得創造了一個新世界,他忍不住想像走進其中,會看到什麼風景,因而畫了一系列鉛筆「寫生畫」,內容有虛有實。他笑指首張畫作〈荃灣湖〉,寫著「據說當年英女皇在此上岸,造訪香港」。「其實我畫的是皇后碼頭,但把它改名為荃灣碼頭,旁邊的建築物,則參考葵涌真實的樓宇去畫。」

從烏托島遙望迷霧

從〈烏托島地圖〉到畫作,阿熙今次個展共有20多件作品。由香港重塑的「烏托島」,暫沒設定時空背景,是過癮之處,令阿熙有無限創作空間。例如展覽有畫作,畫關於新界東北的船灣淡水湖,時間點就返回60年代。「當時船灣淡水湖要興建水壩,會令水位上升,淹沒附近六條村,事前居民被安排遷出,因急著走而留下了一些家當,是真實事件來的。」阿熙依自己的想像,創作了一幅水壩畫,以及一幅村屋畫。「為什麼我在屋外的湖水,畫了那麼多報章雜誌在漂浮呢?因為在城市發展的過程中,我們稱之為文化的東西,總會被遺下 。」

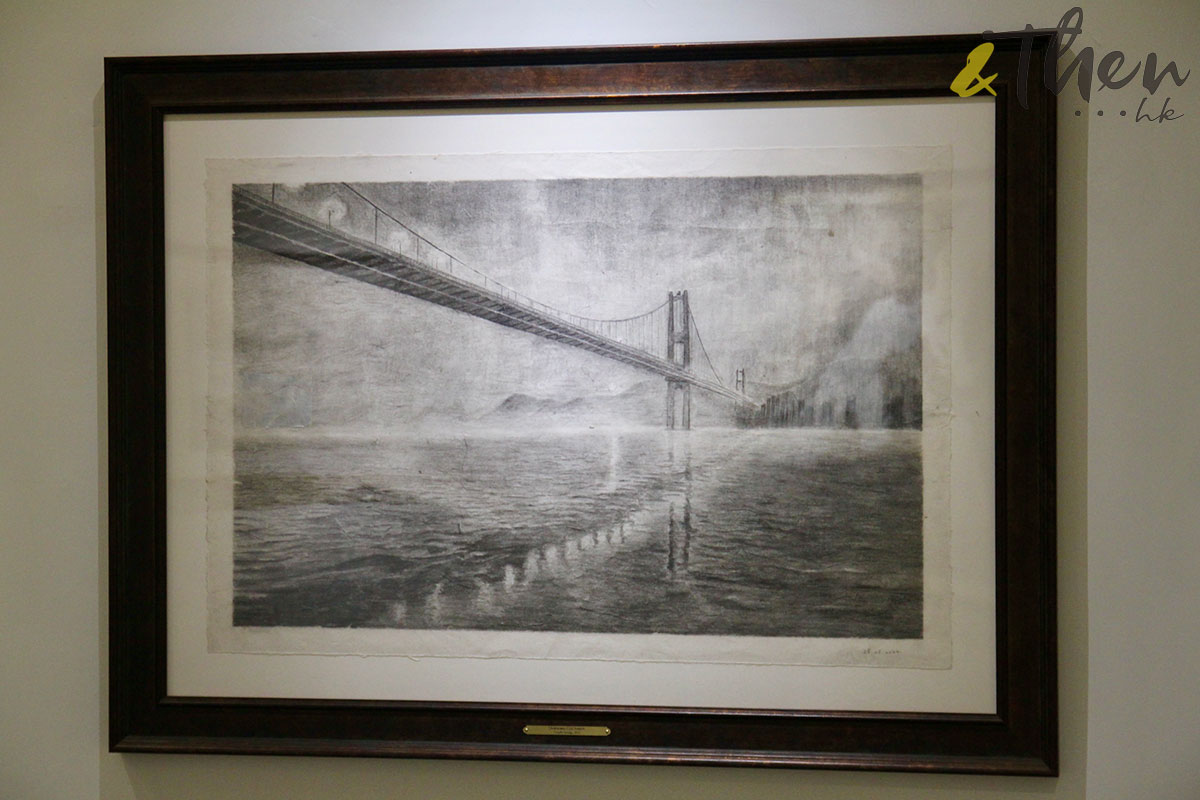

形象化地說,不論看「zoom out」的〈烏托島地圖〉,還是看「zoom in」不同地點的畫作,阿熙的作品都有不少底蘊,讓人細味意會。在原版的地政署香港地圖,可見香港連接著深圳,〈烏托島地圖〉則變成烏托島有兩條公路,通往白色的板塊:「我叫它做『未知之地』。」展覽有幾幅相關畫作,包括畫了公路大橋連接未知之地,一片大霧彌漫的景象。阿熙坦言十年沒北上,直至去年有次要陪家人去廣州室內滑雪場,他才看到港珠澳大橋上的風景,啟發他創作關於大橋與島嶼的畫。

阿熙顯然不是北上消費族,也沒移民離港:「我的創作養分,全部來自香港的生活。若移民了,我得到的養分會很不同,當然那可能很新鮮,不過我目前始終想留在香港。」縱使創作大環境變了,他形容自己猶如一面鏡,仍能透過藝術反映現實。阿熙提起早年社會風雨飄搖後,他用顏色膠紙進行創作,框起街頭曾動盪的痕跡,如被抹掉的塗鴉。「當時社會很熾熱,我的作品自然也很熾熱。現在社會氣氛偏向低沉、隱晦,我的創作便呈現相同的狀態。」身為全職藝術家,他笑言辦展覽、賣作品固然重要,「但我往往不是為了辦展覽而創作,而是觀察到社會的事,覺得忍唔住啦,便做了出來。」

【梁洛熙個展《一個人的烏托島》】

日期 : 即日至4月13日(12:30 – 7:30pm)

地點 : Parallel Space(九龍深水埗大南街202號地舖)

IG:@parallel_space_hk|@gllh_art