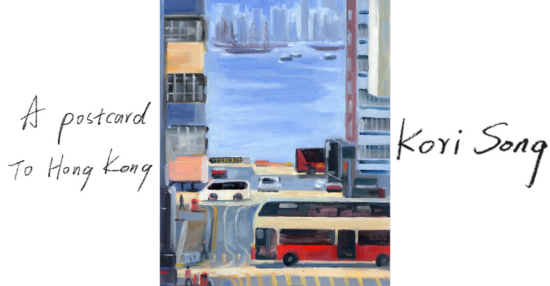

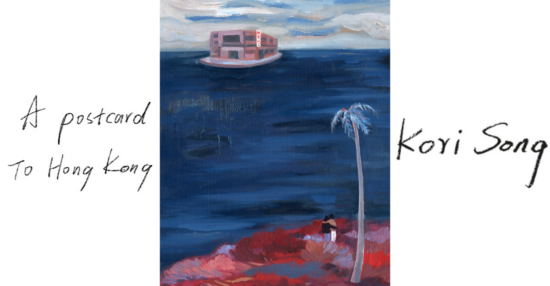

Kori Song 藝術家,專欄插畫師,繪本創作者。繪畫是我說出的一字一句,文字是情緒的出口,每一天都在學習生活,愛,放手。www.korisong.com IG: www.instagram.com/korisong (畫) www.instagram.com/rainintoloharbour2022 (字) FB: www.facebook.com/korisongillustration 拉動箭咀以閱讀⤴️ Jan 2026 神愛世人 香港對你來說是什麼?第二故鄉; 那你為什麼要離開香港?我想了一下回答,在那裡我找不到內心的平靜。 從寒冷的倫敦飛回溫暖的香港,下午五點半走出機場,天還亮著,看著霧濛濛但明亮的天空,有點感恩,天還亮著啊⋯⋯脫掉厚厚的冬衣,像穿越了季節,回到倫敦夏天的溫暖。好像很多事都可以做,好像時間很多,好像有種忙碌的錯覺,內心又泛起不平靜。 那種不平靜也許來自這個城市的節奏,又或者緊密的人際關係,這一切都讓我總在追問自己到底為什麼?人活著為什麼?追問自己人生的意義?陷入每一天都覺得毫無意義的循環。 剛到倫敦的時候,有人跟我說:「在這裡你會有很多時間思考人生。」我想我已經思考得夠多,很多問題就是沒有答案。幾年後的現在,我似乎慢慢放下那些問號,無所事事的時候,反而內心意外地平靜。 放下責任,遊手好閒真的很有益身心。 人生本來就沒有答案,也不為什麼。沒有人能令所有人滿意,也沒有人能博取所有人的喜歡,那樣的話,就是神。 ...

首屆「西九單人表演藝術節」(WestK Solo Fest),帶來七位本地及國際藝術家的solo show,香港的李婉晶藉卡拉OK講個人及香港故事,年屆八十的新加坡鋼琴女王陳靈用toy piano奏出她與John Cage的音樂歷程,還有Rakesh Sukesh、黃大徽、梁曉端、蘇品文的solo作品,壓軸節目是巴西跨性別藝術家Renata Carvalho的《食跨宣言》(Manifesto Transpofágico)。 文:Ida圖:Ida(採訪攝影)、受訪者提供(宣傳及演出照片) 著名的跨性別巴西藝術家Renata Carvalho 香港觀眾慣常觀看的外地藝團,主要來自歐美。巴西是一個我們既熟悉又陌生的國家,看似開放卻又保守,看似充滿挑戰卻又柳暗花明。表演藝術的有重量得來又不失幽默。 來自巴西的著名跨性別藝術家Renata Carvalho,二十出頭向父母親坦承性別認同,最終竟被逐出家門,輾轉帶著被父母和社會否定的創傷走上舞台,走出了照亮自己和別人的表演之路。 談到自己22歲時被父母趕走,現年45歲的Renata笑笑,說:「父母也是人。人就是不完美。我不肯定父母是否愛我。But transphobia is stronger than ...

跨界別劇場《Song From FAR Away || FAR Away From Song》的名字很有趣,兩行對稱的文字像照鏡——正如此劇在兩個毗鄰的場館同時演出,運用多媒體互相呼應,呈現一對兄弟陰陽相隔的「對話」。觀眾能一票看兩演,作品融合形體、音樂、裝置等元素,觸及生死命題,導演林俊浩(Ivanhoe)開玩笑形容:「我用五感做narrative,只是比海洋公園鬼屋artistic。」演員梁天尺(阿尺)則聯想到思念:「家人離世後,你聽見一句話、看到一個場景、從不同感官接收的東西,都可能勾起回憶。」 文:凌梓鎏圖:林志華場地:掌門精釀啤酒(尖沙咀)服裝:ONS & Corridor from kapok(梁天尺) 《Song From FAR Away || FAR ...

移民的原因有很多種,而作為父母,當然是希望讓下一代在他鄉有更美好的生活。《今天應該很高興》導演楊永光於加拿大土生土長,父母早於七、八十年代從香港移民至加國,在這裡落地生根。楊永光有見一些華人移`民二代或因身份認同等問題,感到生活不太愉快。楊永光說:「其實父母輩也只想為下一代帶來多一個選擇而已,這方面我是理解的。」他在加國生活及工作上,聽盡不同移民華人之故事,也成了他自導自演的首齣長片《今》的題材。影片更找來多位香港演員黃秋生、譚耀文、楊詩敏,以及返回加拿大定居的李綺虹分飾四個中年人移民加國後的生活,展現當中的悲與喜。 文、訪問攝影:Harrison圖:《今天應該很高興》官方提供 加國生活更愛上香港電影 楊永光的爸爸在加拿大起初任職酒樓企枱,後來他與楊永光的舅父等一同開辦酒樓。當爸爸放假時,多會帶楊永光到戲院看電影:「當地逢星期二買戲票有半價優惠,而我爸爸亦是於逢星期二酒樓工作不太忙碌的一天放假,於是他經常帶我看不少中外影片,令我自小愛上電影。」在九十年代中,楊永光也有不少親友移民到來,他們來回香港帶來不少VCD、影帶等,親友們多會到他家裡,一起看香港電影及劇集。楊永光續說:「過往看到一些外語片中的華人角色,都只為跑龍套,但在香港電影中可看到香港演員有所發揮,演英雄角色等,令我看得更投入,亦對香港電影更有共鳴。」 畢業於紐約大學狄徐藝術學院的楊永光,父母是不太希望他修讀電影課程的,主要是擔心他的生計。楊永光回憶道:「記得我爸爸過身後,我常想到他留下不少東西給我,供書教學,我想試試去讀電影,希望有所作為!我當時請求媽媽讓我修讀多倫多的一個為期四個月的電影短期課程,若我期間拍不出好東西,完成後未能維持生計的話,我便放棄電影。而當我畢業後,便於加拿大一電台拍攝飲食節目及廣告,也認識更多華人。就這樣我讓家人知道電影行業是一樣『搵到食』的。」有了工作,便有儲蓄,之後楊永光再修讀電影碩士,畢業後,更開始參與加拿大不少影視製作。 楊永光小時在加拿大曾看過不少香港電影,對香港有一份親切感,加上小時他也常到香港探望嫲嫲,對香港也十分熟悉。 《今》以4:3銀幕比例呈現,既突顯九十年代當年的電視營幕比例,呼應九十年代移民到加國的一群;另外較窄的畫面也反映出一眾角色始終突破不了生活框框。 酒樓「吹水」啟發創作 楊永光曾執導短片《90 Days》,該片於深水埗取景,曾獲多個獎項。至於其首齣長片《今》的意念,是源自他生活、工作上的感受:「我自小開始見證多倫多士嘉堡區的發展,該區有兩條主要街道Finch Avenue與Midland Avenue成交匯點(英文片名也因此取名為《Finch & Midland》),看到不少華人移民到來。年少時我曾於不同的酒樓負責雜務工作,每次落場就坐下聽聽其他人『吹水』,細訴他們的移民故事,有些人士由清晨包裝飛機餐,至中午到酒樓洗碗至深夜,每天工作超過12小時,是為了下一代生活著想。我很想拍攝移民加拿大的港人故事,細訴他們的心聲。在成功申請拍攝基金後,我訪問了更多移民,被訪者都很渴望別人聽他們傾訴,很樂於跟我分享。而這電影就是我綜合了多個真實故事而編寫成的。」 當初楊永光視《今》為獨立電影製作,只計劃找同學及朋友參與台前幕後。後來機遇巧合下認識到移民了加國的香港電影人徐寶華,這位導演及監製看過《今》的劇本,認為修改後再找來香港演員參演,可令這電影更吸引。楊永光說:「徐寶華在促成《今》的誕生功不可沒。我視黃秋生為偶像,當然想聯絡他是否對此片感興趣,但總不能隨便在他的Facebook留言如此冒昧吧。幸而徐寶華有人脈網絡,把劇本送至演員的經理人等,他們看過後均表示喜歡這劇本,令《今》拍攝成事。」 譚耀飾演的Dan,由曾經當紅的歌手在移民加國後只能作一些基層工作。 在加拿大即使像Tony(黃秋生飾)一樣的中層,也有被裁的一天,獨居的他更是百般滋味在心頭。 面對自己,認識自己真正的喜好,楊永光為了電影工作不斷努力,最終其工作表現也令家人信服。 四條故事線多元精神面貌 《今》講述90年代香港移民在多倫多士嘉堡的生活點滴,當中的四條故事線,呈現不同背景、階層的香港移民,展現他們在異鄉的不同精神面貌。楊永光從四個主角的經歷,細訴他們在事業、愛情及親情中之掙扎: ...

當西環屹立廿五載的火鍋老店,遇上中環傳承百三年的蛇羹舖老字號,會擦出怎樣的火花?冬意漸濃,打邊爐與吃蛇進補的港式傳統,最近由西環「火井火鍋」聯乘「蛇王芬」將兩者二合為一,推出的期間限定「蛇王火鍋」系列及蛇肉小食,在街坊小店內尋找非一般的冬日飲食體驗。 廿五年前由屈地街開店,至2015年搬到西環皇后大道西現址,火井見證區內變遷。 蔡瀾提議 藥膳龍鳳湯底的誕生 提到蛇宴與火鍋的結合,不得不提一段鮮為人知的往事。蛇王芬第四代傳人 Gigi 透露,這次以蛇製作火鍋湯底的靈感其實源自已故美食家蔡瀾先生。蔡瀾先生生前曾多次向 Gigi 建議,應該將傳統蛇湯引入火鍋,他曾稱早在數十年前的廣州,這種「吃蛇火鍋」的風氣已十分流行。可惜中環蛇王芬的老店因先天條件關係,未能推出火鍋,後來得悉坐落西環已廿多年的火井火鍋有意創新,結果一拍即合,在最適合吃火鍋的環境,推出這次限定聯乘。 左起:火井二代Nicky、蛇王芬第四代Gigi及火井創店老闆Andy哥。 由去年12月起至26年2月底推出的「蛇王湯鍋——藥膳龍鳳湯」,只在今冬期間限定推出,用上蛇王芬提供的水律蛇「蛇碌」及蛇酒,再加上火井火鍋的招牌豬骨湯作為基底,配以玉竹、當歸、紅棗、黨參、圓肉、淮山及杞子等藥膳材慢火熬製,內裡還預備了三黃雞,快煮數分鐘,在冬夜先喝一碗暖胃滋補的湯頭,同時品嚐剛熟的嫩滑雞肉,「龍鳳」結合湯底清而不膩,帶有淡淡的藥材甘甜,然後才開始涮煮食材,無疑是冬日裡最極致的享受。 蛇王湯鍋——藥膳龍鳳湯 $298以水律蛇碌為基底,再加入半隻黃油雞,以及玉竹、當歸、紅棗、黨參、圓肉、淮山、杞子去作為湯底配料,用料十足,滋補又美味。 吃火鍋先喝一碗暖胃滋補的龍鳯湯,先享用煮至剛熟的三黃雞,然後讓蛇碌煮淋入味。 熬煮十個小時的豬骨湯底中,在上枱後再加入蛇酒及花雕,令湯底更滋補。 蛇件煮久了才更入味,建議用牙簽插入蛇骨,方便拿著直咬撕出蛇肉品嚐。 創新蛇肉火鍋料+小食 除了靈魂湯底,這次聯乘最令人驚喜的莫過於三款特別研發的蛇肉小食,將蛇肉從傳統的燉湯與蛇羹中解放出來,融入港式火鍋之中。打邊爐志在圍爐取暖,甫坐底傾傾近況,此時先來一味椒鹽炸蛇絲作下酒小菜,絕對是不二之選。店家將蛇肉拆絲後掛上薄漿,炸至金黃酥脆,最後灑上焦香的蒜蓉與椒鹽,口感酥脆之餘,還能品嚐到蛇肉特有的咬勁,令人一吃愛上。 椒鹽炸蛇絲 $128 ...

從前於2013年,二人組合Fabel出道,主打電子音樂;到2019年休團後,主音Lo/o(盧祝君)和鍵琴手J1M3(夕日優生)各自發展。Lo/o近年開始唱和音,去年參與Juno(麥浚龍)亞博演唱會,她更另有獨唱環節,在Threads上獲得不少好評:「有人指出『佢之前係Fabel嚟㗎』,也有人原本不認識我,特地找Fabel的舊歌來聽。」Lo/o坦言,這件事令她多了存在感,也醞釀契機——休團七年,她說當年的音樂監製最技癢,促成Fabel今年復出。他們先派了新歌〈異托邦的求生法則〉,二月還會開音樂會。 文:凌梓鎏圖:林志華場地:@hkfringeclub Fabel成員Lo/o(左)和J1M3(右)。 「新Fabel」新心態 假如你不熟悉Fabel,「考古」重看休團前的訪問,大概會感到有點淒酸。當年他們做電子音樂,並非樂壇主流,沒有所謂名成利就的結局。Lo/o說:「我覺得在音樂圈裡,每人總有心灰意冷的時刻,只看你有沒有表露出來吧。我在早年Fabel的訪問都有說,媽媽問我何時放棄做歌手,家人完全零支持。」經濟上也難捱,她兼職做過不同工種:「以前Fabel一年收入僅兩萬蚊。」 J1M3回想,他當初組成Fabel,「目標是推廣電子音樂,讓香港聽眾受到啟發,後來也想過加多點Pop的元素,但結論是本地音樂生態,並不如我想像中那麼容易改變。」休團後J1M3調整心態,不強求改變外界,專注做自己喜歡的音樂。他曾與友人成立獨立唱片廠牌 Greytone Music 玩 Hip Hop;近年則開始推出「一個星球一張專輯」概念專輯系列,加入他喜愛的占星學元素,作曲、編曲與監製不同歌曲,於 2023 推出的首張專輯《Terra : LandeScape》,便找來 Lo/o、盧巧音等幾位女歌手主唱。現正籌備月球篇,預計於今年內推出。 相對J1M3,Lo/o自言:「過去幾年,我和音樂圈的關係是比較靜止的。」她嘗試過不同工作,包括主演微電影、教授唱歌,笑言有位廿多歲的學生,是昔日Fabel歌迷。「他說小時候放學,會去朗豪坊看Fabel演出才回家。」從前Fabel常常在朗豪坊出騷,J1M3記得:「有些熟悉的歌迷面孔,每次都會出現。」Fabel不乏資深歌迷,去年Lo/o在Juno演唱會獻唱,更帶來新的關注,當年Fabel的音樂監製Alvin(曾為王菲、陳奕迅監製唱片的梁榮駿)也有留意。J1M3笑指:「朋友都說,Lo/o在Threads上好紅喎!」後來Alvin牽頭,請Fabel出新歌,J1M3說:「多年前我們寫了一批demo歌,Alvin念念不忘,今年Fabel會推出兩、三首,第一首是〈異托邦的求生法則〉。」 2018年Fabel在 Lost Stars ...

最新 NEW //

更多 >

November 13, 2024

AndThen.hk

November 10, 2024

AndThen.hk

January 26, 2026

跟住食 LET'S EAT

January 24, 2026

吐露港的雨|Kori Song 專欄COLUMN

January 23, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 22, 2026

跟住買 LET'S BUY

January 21, 2026

跟住去 LET'S GO

January 20, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 19, 2026

跟住食 LET'S EAT

December 29, 2025

跟住食 LET'S EAT

December 22, 2025

跟住食 LET'S EAT

December 8, 2025

跟住食 LET'S EAT

December 4, 2025

跟住食 LET'S EAT

November 24, 2025

跟住食 LET'S EAT

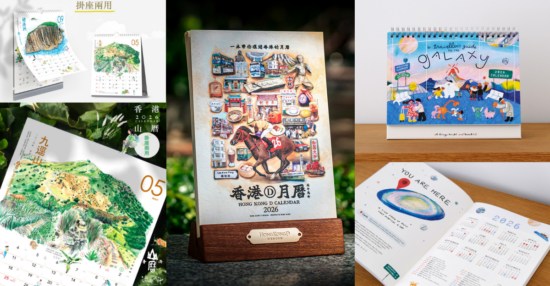

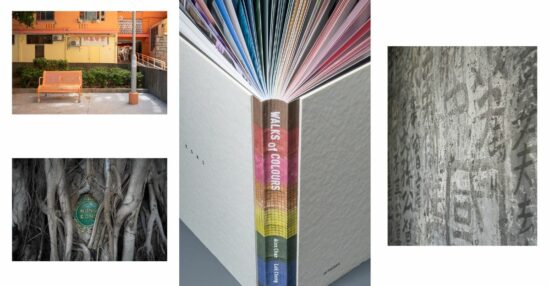

January 22, 2026

跟住買 LET'S BUY

December 17, 2025

跟住買 LET'S BUY

November 26, 2025

跟住買 LET'S BUY

November 26, 2025

跟住買 LET'S BUY

November 14, 2025

跟住買 LET'S BUY

November 14, 2025

跟住買 LET'S BUY

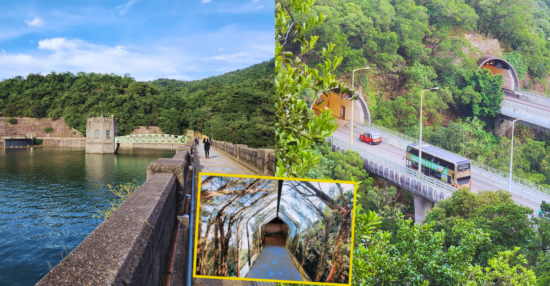

January 21, 2026

跟住去 LET'S GO

January 7, 2026

跟住去 LET'S GO

January 1, 2026

跟住去 LET'S GO

December 23, 2025

跟住去 LET'S GO

December 3, 2025

跟住去 LET'S GO

November 25, 2025

跟住去 LET'S GO

January 23, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 20, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 16, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 8, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 6, 2026

跟住學 LET'S LEARN

January 3, 2026

跟住學 LET'S LEARN